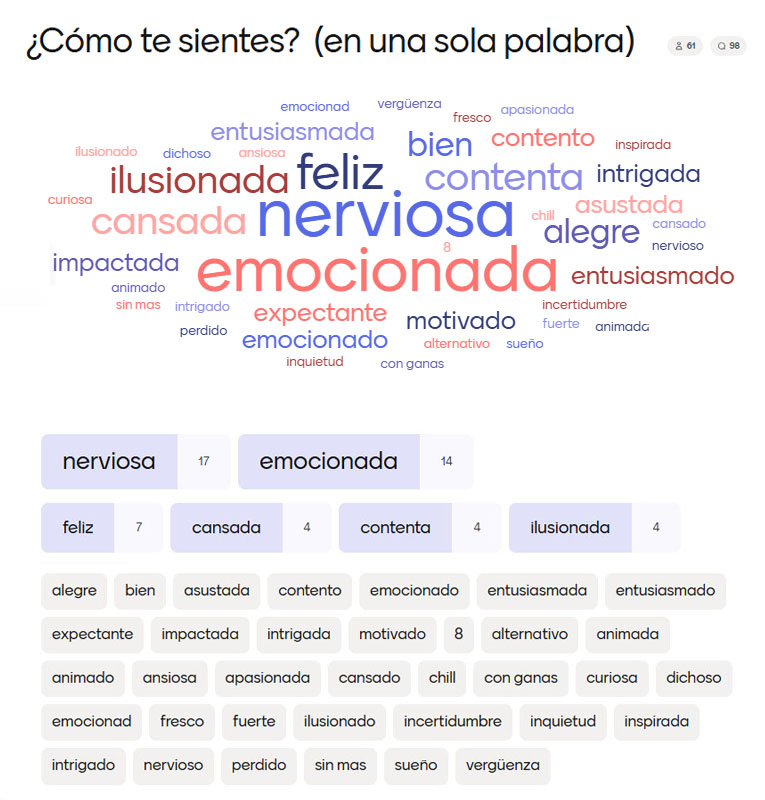

Empezó el curso y se me ocurrió preguntar el primer día de clase a los nuevos de 1º: cómo se sentían en ese momento frontera, expresado con una sola palabra (en encuesta anónima). Pronto salió en pantalla la nube de palabras con el resultado. “Nerviosa” y “emocionada” respondía al sentir de una de cada tres alumnas (tengo 59 alumnas mujeres de un total de 80, un 73%). “Feliz”, “cansada”, “contenta” e “ilusionada” hacía hasta el 50% de todas las respuestas. Había una “vergüenza”, algo que me extrañó porque según mi observación solemos tener un 20% de transparentes tímidos intensos, a los que hablar en público les causa un importante momento de estrés personal. En general todo positivo menos un “perdido” y un “sin más”, pero faltaban 19 personas por participar. Probablemente aquellas de las que era más importante saber su estado de ánimo, porque quien lo está pasando mal o tiene miedo rara vez lo dice en público.

Al día siguiente, me visitó en el despacho una alumna que, tras intercambiar unas pocas frases protocolarias, no tardó en echarse a llorar. Hace tiempo que las lágrimas sinceras (no las de cocodrilo), lejos de incomodarme, me parecen un valioso regalo de confianza y una gran oportunidad para profundizar, con cariño y cuidado, en algo que merece la pena explorar. Saqué un pañuelo y esperé con calma a que pudiera volver a hablar, atento a su lenguaje no verbal. Después de calmarse y balbucear algunas excusas, creí entender lo que le ocurría. Le pregunté: “¿A qué tienes miedo?” Esa pregunta liberó los grilletes de la tensión acumulada. Estaba paralizada por miedo a la vida: a fracasar, a no dar la talla, a no estar en su lugar, a haberse equivocado.

El miedo más paralizante no es el de hacer puenting, ni el de un animal salvaje, ni el de una catástrofe natural. Todos ellos son evitables o poco frecuentes en nuestro día a día. Los miedos que realmente nos paralizan e impiden nuestra evolución derivan de dos cosas: no ser amados o la muerte.

El miedo a no ser amado aparece en situaciones cotidianas: miedo a no dar la talla, a no encajar, a quedarse solo, a fracasar, a lo nuevo, a hablar en público… La vergüenza no es otra cosa que miedo al rechazo. El miedo a la muerte (propia o de seres queridos) se manifiesta en el miedo a volar, a navegar, a bañarse donde no se ve el fondo, a los espacios cerrados, a las alturas, a la enfermedad…

El miedo es una camisa de fuerza que nos impide hacer aquello que querríamos hacer. Conviene ponerle nombre, mirarlo a los ojos y pedir ayuda para superarlo, porque nuestra vida plena está con mucha frecuencia al otro lado del miedo. Por eso aparece tantas veces en el Evangelio: “no temáis”. Porque es una de las pruebas más comunes de la vida. Lo contrario al miedo es la confianza, que algunos afortunados llaman fe.