Ya no se habla de la belleza. Desde que la redujimos a la dimensión personal del gusto ha perdido toda la inmensidad con la que se vestía en otras épocas. Además, en nuestro afán por sistematizar y ordenar las cosas hemos situado esta palabra detrás de otras que nos parecen más convincentes. Es más solvente y objetivo hablar de verdad y de bien. Y es precisamente cuando precisamos sobre lo uno y sobre lo otro, cuando la belleza se asoma tímidamente por detrás, en silencio, y pide paso para salir a la escena, acobardada por la posibilidad de ser anulada y pataleada por cualquier juicio. Incluso cuando se viste con las mejores galas, con mayúscula, requiere del paso de sus palabras hermanas para salir a escena: la Belleza es la manifestación de Bien, o la Belleza es el esplendor de la Verdad. Siempre acompañada. Nunca sola. Nunca protagonista.

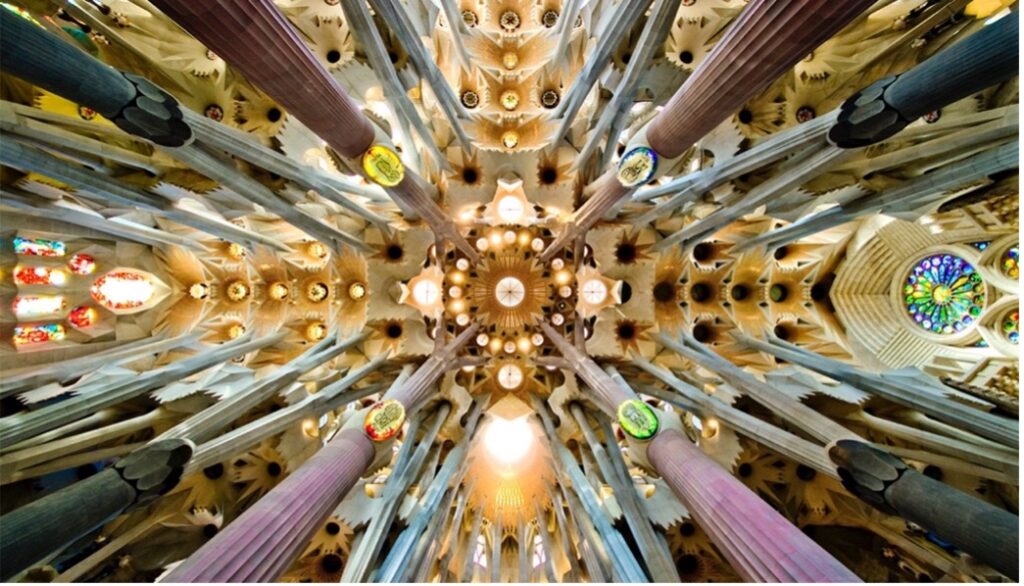

Sin embargo, cuando paramos nuestra rutina y hacemos un poco de memoria, descubrimos que todo lo que nos ha traído hasta aquí, hasta nuestro momento, proviene de esto que sugiere esta palabra tan denostada. ¿De dónde proviene el asombro por el espectáculo del mundo y de la vida? ¿De dónde proviene sentir la plenitud? ¿Cómo explicamos mirar con el corazón? ¿Cómo justificamos el abrirnos a la totalidad? La Verdad y el Bien son términos que, en ocasiones, se vuelven toscos y áridos cuando tenemos que referirnos a cosas y situaciones que ensanchan e hinchan nuestro corazón, y no tanto nuestra mente. La Belleza es idónea para expresar lo que no tiene palabras, lo que no tiene un orden visible, lo que no tiene método, lo que no tiene explicación. Porque el Bien es manifestación de la Belleza, y la Verdad es el esplendor de la Belleza. Porque son intercambiables y entre ellos no hay prelación. Incluso, como diría Abelardo Lobato, porque la Belleza es la cuestión terminal, porque detrás de ella no hay nada más, porque en sí misma lo es todo, porque la Belleza es el final. ¿No desearíamos que esto fuera así?