Dice el filósofo Julián Marías en La estructura social que “el contenido mismo del amor efectivo es históricamente variable. No se ama lo mismo en todos los tiempos, en todas las sociedades, aunque haya un núcleo funcional y algunos elementos naturales que reaparezcan en todas las situaciones”. Es decir, que dependiendo de la época en la que nos toque vivir amaremos de una manera u otra, que los usos amatorios variarán en función de las vigencias del entorno social concreto en un lugar y un momento determinados.

En estas décadas que nos ha tocado vivir se habla sin parar del amor —y del desamor—, se canta sobre él, se producen series y películas románticas como churros y las noticias sobre un prestigioso Nobel de literatura ya no relatan la publicación de su última novela, sino su desencuentro amoroso con la madre de la “prometida” de España. El amor está de moda.

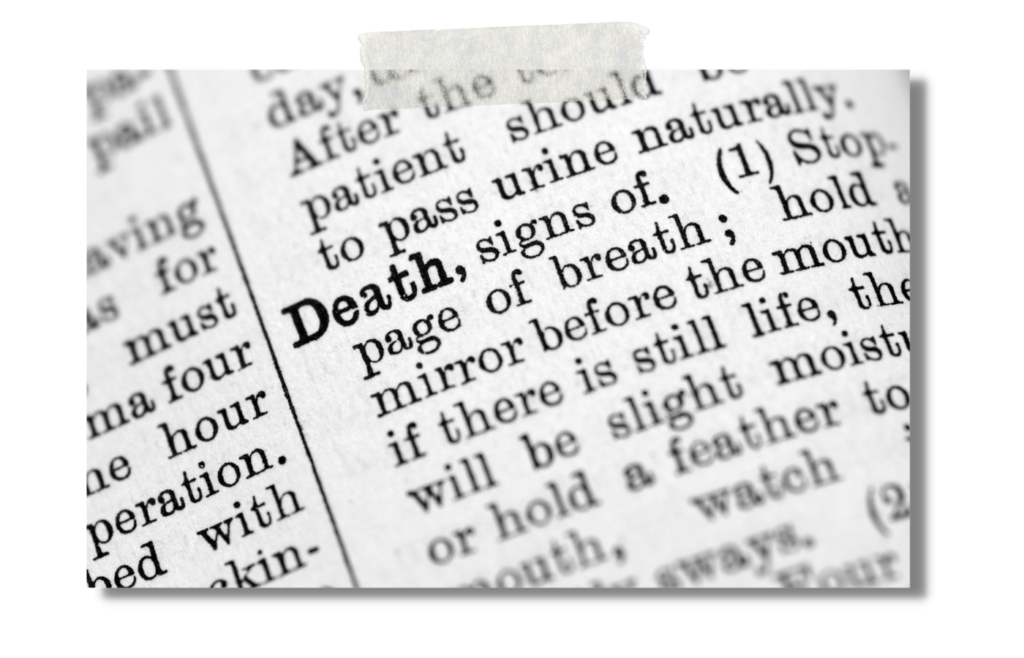

Pero hay otras realidades que no lo están tanto. Hoy, tomando un café vivificante con una nueva amiga, hemos revisado la noción de que sobre lo que no se habla cae en el olvido, pierde vigencia y, en ocasiones, desaparece. Y este asunto es serio, muy serio. La conversación nos llevó al caso concreto de la falta de expresión de la muerte. Claro, sabemos de sobra que la muerte no desaparece, pero su presencia en nuestras vidas se evapora hasta casi volatilizarse del horizonte, nos olvidamos de un elemento consustancial a nuestra naturaleza humana —el de la finitud— y creemos, o nos hacen creer, que de este modo esquivaremos la más inesquivable certeza.

Como no la podemos hacer desparecer, la ocultamos, la disfrazamos de otra cosa que la aleje de lo que realmente es. Hemos encerrado la muerte en cápsulas asépticas para que no moleste: hospitales, tanatorios y mensajes de condolencia a través de Whatsapp. Pero no hace tanto tiempo, las personas morían en casa y allí eran veladas por familiares y amigos; se imprimían recordatorios con crespones negros que conmemoraban junto a una oración la fecha del óbito y se vestía con preceptivo luto durante el tiempo que fuese menester. Ahora, la muerte no está de moda.

En la ficción el asunto cambia: novelas, películas, videojuegos… ahí sí se muestra sin sonrojo la cuestión que nos ocupa. Sabemos que las narraciones reproducen las estructuras del mundo real en el que se inspiran y, de este modo, nada tiene que ver la tragedia griega Antígona con la serie estadounidense Thirteen Reasons Why. En este mundo postmoderno y descreído que nos ha tocado vivir, la muerte se trata, en la mayoría de las ocasiones, como un absurdo, como un sinsentido o como el terror absoluto del que hay que intentar escapar a toda costa. No hay reflexión, ni profundidad, ni solemnidad en su tratamiento. La frivolidad con la que se afronta esta materia campa a sus anchas en nuestras pantallas como síntoma de que algo falta, de que algo no está bien.

La palabra es el don que se nos concede para nombrar la realidad, para llamarla por todos sus nombres, sin tapujos, sin eufemismos, sin tibiezas. La palabra ordena la realidad y nos hace comprenderla. Si no nombramos la muerte, si no hablamos de ella, no seremos capaces de ordenar nuestra vida a su fin, no comprenderemos la inexorabilidad del tiempo, de nuestro tiempo regalado, del tesoro que es vivir. Vivir sabiendo que la muerte solo es el principio, la puerta de acceso a la cámara del verdadero Tesoro.